Macbeth – Cuore Nero: intervista alla regista Paola Beatrice Ortolani

Quando il teatro smette di essere finzione e diventa responsabilità

a cura di Nina Bruno

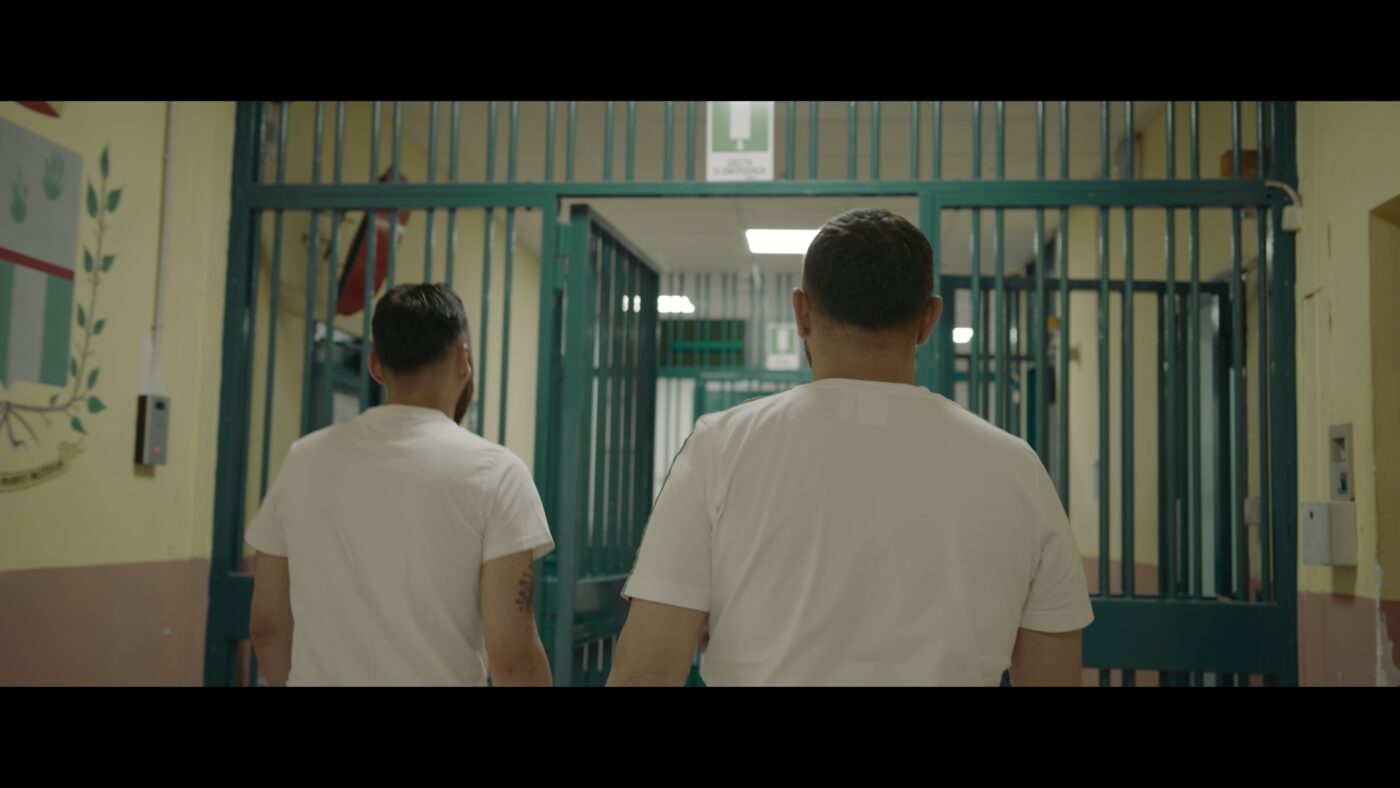

Macbeth – Cuore Nero è un documentario diretto e montato da Paola Beatrice Ortolani che porta lo spettatore dentro la Casa di Reclusione “Gennaro De Angelis” di Arienzo (CE), nel momento in cui un gruppo di detenuti si prepara a mettere in scena Macbeth di Shakespeare. Le prove diventano un territorio fragile e potentissimo: qui le parole non restano sul copione, ma si appoggiano alla vita. Colpa, ambizione, condanna, responsabilità: concetti che fuori possono sembrare astratti, dentro si fanno concreti, pesanti, impossibili da scansare.

Ortolani osserva da vicino questo processo senza cercare effetti, senza romanticizzare e senza giudicare. La macchina da presa resta in ascolto mentre la scena si trasforma in un luogo in cui non si “recita” soltanto, ma si tenta di essere onesti — almeno per un momento. Ne nasce un racconto crudo e umano, capace di mettere in discussione lo sguardo automatico e le etichette facili, riportando al centro la complessità delle persone.

Da oggi, Macbeth – Cuore Nero è disponibile su Prime Video, portando al grande pubblico un’opera intensa e necessaria, che apre domande reali invece di offrire risposte comode.

Da questo stesso universo nasce Ananta – Il tempo sospeso, il nuovo progetto di Ortolani prodotto da Sevenhalf Lab. Se Macbeth – Cuore Nero racconta il “dentro” e la trasformazione possibile nel tempo della detenzione, Ananta sposta lo sguardo sul “dopo”: quel tratto invisibile e durissimo in cui la detenzione finisce, ma la libertà non è ancora iniziata davvero. Tra burocrazia, stigma, colloqui, lavoro che non c’è e rischio di ricadere, il film esplora il punto più fragile della seconda possibilità: quando smette di essere un’idea e diventa una prova quotidiana.

In questa intervista, Paola Beatrice Ortolani ci accompagna nel cuore del suo lavoro: la responsabilità dello sguardo, i confini etici del racconto e la scelta di fare cinema come atto di verità, senza morale ma con presenza.

Macbeth è una storia di potere e sangue. Ma nel tuo film, qual è la cosa davvero “nera”? Il reato, il destino, o quello che ognuno di noi è capace di diventare?

Il reato è un fatto, il destino, invece, rischia di essere un alibi. Il vero “nero”, per me, è il punto cieco che tutti abbiamo. Il teatro, come ogni arte, illumina quel tanto che basta per riconoscere la nostra ombra. Solo così, riconoscendoci, possiamo scegliere di attraversarla, senza più alibi.

Tu filmi la preparazione di uno spettacolo, ma si sente che in gioco c’è molto più del teatro: cosa succede dentro una persona quando pronuncia parole enormi, tipo colpa, ambizione, condanna, e quelle parole smettono di essere letteratura?

Durante le prove, ho capito che la scena diventa uno spazio dove stare, senza nascondersi, un posto dove puoi accogliere chi sei stato e chi potresti ancora essere. Il testo di Shakespeare è una base, ma il passo difficile è farla propria. È lì che il teatro smette di essere dimostrazione e diventa pratica di consapevolezza: riconosci la tua ombra e capisci che non puoi più distinguerla dal personaggio. Da quel punto in poi non stai più “facendo Macbeth”: stai cercando di essere onesto. E questo è già un cambiamento.

Se dovessi definire Macbeth – Cuore Nero con un solo concetto: è un film sulla giustizia, sulla trasformazione o sulla verità?

Per me è prima di tutto un film sulla verità, e con “verità” intendo una cosa molto concreta: smettere di delegare al personaggio, al reato o al destino ciò che ci riguarda. La giustizia viene dopo e la trasformazione arriva dopo ancora. Se non c’è verità (cioè, responsabilità personale), non c’è trasformazione, e la giustizia, da sola, non può farci nulla.

Nel film si percepisce un confine sottilissimo: raccontare senza romanticizzare, guardare senza giudicare. Cosa ti imponi di fare per non tradire le persone che stai riprendendo?

In ogni fase ho chiesto un consenso informato, revocabile e senza pressioni. Ho garantito a ciascuno il diritto di dire no o di fermarsi in qualunque momento. In ripresa ho evitato immagini compiacenti del dolore e, in montaggio, ho cercato di non utilizzare la musica per spingere reazioni facili. A lavoro finito, abbiamo visto il documentario tutti insieme, anche in presenza dei familiari, prima di chiuderlo. Mi domando sempre se qualcuno potrebbe essere danneggiato da una scena: se il rischio è alto, ci rinuncio. La priorità è verità senza sfruttamento.

Hai mai avuto la sensazione che la macchina da presa fosse troppo? Che rubasse qualcosa invece di restituire? Come si gestisce quella responsabilità quando il contesto è così vulnerabile?

Sì, a volte la macchina da presa è troppo e lo capisco subito. In quel momento sento che sto sottraendo invece di restituire. Allora mi fermo, chiedo se va bene continuare, propongo di parlare senza camera o solo con l’audio, oppure chiudo lì. Il consenso per me non è una firma, ma è una domanda che rinnovo ogni volta; infatti, mi è capitato che alcuni detenuti abbiano avuto dei ripensamenti, scegliendo poi di non apparire. Cerco sempre di proteggere chi ho davanti: alcune cose si possono raccontare senza mostrarle, magari con un campo più largo, fuori fuoco, o lasciando spazio al silenzio. Mi do una regola semplice: prima la persona, poi il film, poi, solo se ha senso, la “scena bella”. In fondo, considero la camera un permesso temporaneo, non un diritto. In un contesto fragile la responsabilità è accettare che a volte la scelta più giusta è non girare. Paradossalmente, è anche quella che rende il film più vero.

Nel montaggio hai dovuto decidere cosa lasciare fuori. Qual è stata la cosa più dolorosa da tagliare e perché?

Non ho avuto problemi a lasciare fuori materiale: ho tagliato alcuni momenti delle prove a cui ero affezionata, ma che non erano necessari al film. Nella versione attuale, trovo che ci sia tutto ciò di cui c’era bisogno.

A livello emotivo, qual è stata la scena più difficile da girare?

La parte più difficile è stata raccogliere le testimonianze dei detenuti. In due giorni ho passato ore chiusa in una stanza ad ascoltare, senza filtri, storie di dolore e di ingiustizia sociale. La sera avevo mal di stomaco, nausea, e soprattutto il bisogno di silenzio totale attorno a me. Riconosco che non ero preparata a quella intensità. Metabolizzare quel dolore, così a nudo, è stato il momento più difficile.

Se Macbeth – Cuore Nero fosse una frase detta da un detenuto, quale sarebbe?

“Com’è bello questo sole, perché non ci sediamo sulle panchine? Almeno ci scaldiamo un poco l’anima”, dice un detenuto durante una pausa dalle prove. Lo dice guardando verso l’alto, tra sé e sé. In quella frase c’era tutta la verità di quel momento: il bisogno di luce, di calore. Non era una richiesta particolare, era solo il bisogno semplice di un raggio di sole sulla pelle, una cosa che fuori troppo spesso non notiamo nemmeno. Quella frase mi ha colpita talmente tanto che gli ho chiesto di ripeterla perché, quando l’ha detta non stavo girando: volevo assolutamente darle spazio all’interno del racconto.

Adesso che il film è su Prime Video: qual è l’effetto che speri abbia su chi guarda? Non in termini di empatia generica, ma proprio di pensiero. Che domanda vuoi generare nello spettatore?

Spero che il film spinga a sospendere l’automatismo del giudizio e a formulare domande concrete. Cosa ha reso possibile quel reato? Quali mancanze, quali violenze, quali scelte sbagliate si sono sommate nel tempo? Dove si ferma la responsabilità individuale e dove inizia quella sociale? Non è un invito a giustificare o perdonare, ma a capire per poter giudicare meglio, con più informazioni e più onestà. Vorrei che lo spettatore riconoscesse quanto poco sappiamo di certi ambienti perché viviamo lontani da essi e che, prima di archiviare una persona dentro un’etichetta (“cattivo”, “irrecuperabile”), provasse ad aprire la porta. Se il film riuscisse a trasformare uno sguardo automatico in una domanda consapevole, allora avrà fatto il suo lavoro.

Dopo Macbeth – Cuore Nero, tu torni nello stesso luogo con Ananta – Il tempo sospeso. Perché sentivi che non era finita? Cosa ti mancava ancora da raccontare?

Non era finita perché mancava il dopo. In questi mesi sono rimasta in contatto con alcuni protagonisti di “Macbeth” e ho imparato cosa accade quando esci: burocrazia, colloqui, un lavoro che spesso non c’è, il rischio di ricadere, lo stigma che ti aspetta alla porta. È un tempo senza forma: non è più detenzione, ma non è ancora libertà. Lo chiamo “tempo sospeso”, ed è il cuore di “Ananta”. Raccontare il dopo significa osservare la trasformazione quando non è più spettacolo, ed è lì che si capisce se può durare.

In Ananta i detenuti non sono solo “soggetti”: diventano parte del linguaggio, contribuiscono a immagini e suono. Che differenza fa, nel risultato finale, quando il racconto è davvero corale?

Quando chi sta davanti alla telecamera passa anche dietro, cambia tutto: non è più “io filmo loro”, ma “guardiamoci insieme”. Questo accorcia la distanza; l’immagine smette di essere astratta e diventa condivisa. Anche l’estetica si sposta: le inquadrature magari sono meno perfette, ma più vive, scelgo di mantenere nel montaggio certi “errori” perché contengono senso. Credo che il pubblico lo percepisca: non guarda “i detenuti” da lontano, ma riconosce le persone, capisce che quell’immagine porta la mano di chi l’ha vissuta. È forse meno levigato, ma più giusto perché restituisce la realtà del carcere per quella che è.

Hai scritto una cosa molto forte: “il carcere è un mondo altro… ma può accadere qualcosa. Qualcosa di vero.” Cos’è, per te, quel “qualcosa”?

Quando dico “può accadere qualcosa di vero”, penso a momenti minuscoli ma decisivi: una frase detta con un tono meno aggressivo, una gomma da masticare buttata, un silenzio rispettato, un agente che apre un varco, un magistrato che entra in scena insieme ai detenuti. È il passaggio dai ruoli fissi (chi giudica/chi è giudicato) a persone che si vedono davvero.

Lavorare in un luogo dove “si pensa e si soffre senza tregua” cambia inevitabilmente lo sguardo. Cosa ti ha tolto questa esperienza—e cosa ti ha restituito, contro ogni aspettativa?

Mi ha cambiato la vita. Quello che mi ha tolto è innanzitutto la leggerezza con cui prima attraversavo certe giornate: il primo anno facevo fatica a spegnere la mente, tornavo a casa con addosso storie che non sapevo dove mettere. Questo ha generato attriti con chi mi stava vicino per orari sballati, silenzi, una presenza a volte monca. Non è stato facile per gli altri accettare quanto il carcere stesse occupando spazio nella mia vita. Quello che mi ha restituito, però, è stato più grande: ho incontrato persone simili a me, orientate nella stessa direzione; ho guadagnato un senso di responsabilità più concreto e uno sguardo più onesto sul mondo. Mi ha dato una disciplina (anche emotiva), una misura del tempo diversa, e la conferma che il mio lavoro ha senso quando non si limita a raccontare ma prova a restituire. In sintesi: mi ha tolto comodità, ma mi ha dato verità.

Secondo te l’arte in carcere può diventare un alibi “bello” per chi sta fuori? Come si evita che venga usata come decorazione sociale invece che come atto reale?

Hai ragione: fuori è facile dire “abbiamo portato l’arte in carcere” e sentirsi a posto. Per evitarlo, servono scelte concrete. Se alla fine del progetto non resta una continuità (un tirocinio, una borsa, un tutoraggio) stiamo solo dipingendo un bel quadro. Coinvolgere i detenuti anche dopo vuol dire andare insieme alle proiezioni e agli incontri pubblici, agganciarli ad associazioni, cooperative, scuole… Nel mio piccolo l’ho fatto in due modi molto pratici. Su “Solo il mare”, il mio ultimo cortometraggio, uno dei protagonisti di “Macbeth – Cuore Nero” è venuto con noi sul set come runner, con contratto regolare, credito nei titoli, affiancamento sul campo e, a fine lavoro, lettera di referenza e contatti utili. Poi c’è stato anche il lavoro delle scenografie, costruite in carcere da due detenuti, interamente ideate e realizzate da loro. Ecco cosa intendo per arte come ponte: passaggi concreti da dentro a fuori. Solo così smette di essere un alibi “bello” e diventa un atto reale che apre possibilità e lascia qualcosa di utile.

Se dovessi spiegare Ananta a chi pensa “sono storie lontane da me”: qual è il punto in cui queste storie diventano inevitabilmente nostre?

A chi pensa che siano storie lontane dico: diventano nostre quando condividiamo emozioni elementari, come la vergogna di non essere all’altezza, la mancanza (di lavoro, di fiducia, di amore), il desiderio profondo di una seconda possibilità. Lì la domanda diventa: “cosa serve adesso per rimettere insieme i pezzi?”. Quella trama, se siamo onesti, la desideriamo tutti, ogni volta che sbagliamo e proviamo a ricominciare.

Qual è il tuo limite personale? La linea che non attraverserai mai, anche se “funzionerebbe” cinematicamente?

Rifiuto la pornografia del dolore: se un’emozione oggi “funziona”, ma domani può danneggiare chi l’ha condivisa, spengo la camera. Se un momento emotivo “funziona” oggi, ma domani può esporre chi l’ha vissuto a vergogna, stigma, ritorsioni o semplice rimpianto, fermo la ripresa o la lascio fuori in montaggio. Un film sopravvive senza quella scena; una persona, a volte, no.